Gustave Doré

Voulant le rencontrer pour des impératifs administratifs, j’attendais mon tour à la clinique qu’on m’a désignée et que je fréquentais pour la première fois. Juste une seule patiente était devant moi. Il est venu la chercher tout souriant et accueillant pour l’inviter à le suivre dans son cabinet. Toutefois, quand elle est sortie de chez lui avec un large sourire satisfait illuminant son visage, je n’ai pas eu droit au même accueil chaleureux dont elle a bénéficié. Le jeune médecin qui ne me connaissait pas s’est simplement contenté d’appeler mon nom, tout en étant assis derrière son bureau, sans même faire le moindre effort d’aller jusqu’à la porte pour me recevoir. Le fait qui révélait que son attitude attentive n’était pas une question de principe qu’il respectait avec tous les clients, mais «un traitement de faveur» qu’il réservait à «ses propres patients». Vivement blessée par cette attitude qui criait la discrimination, quelle que fût la vraie raison, je me suis dirigée vers son bureau et lui ai tendu, amère, les documents qu’il a rempli, quand même, adéquatement.

Frustrée et furieuse face à son comportement et sur le point de quitter son cabinet après avoir accompli sa mission, je n’ai pas pu me retenir, en tant qu’être humain avant que je ne sois journaliste, de lui faire part de mes sentiments, tout en m’enquérant de la cause de sa conduite ainsi à mon égard qui ne pourrait être qualifiée que de discriminatoire. J’étais, pourtant, surprise quand il s’est penché de son fauteuil vers le sol pour ramasser une canne déposée par terre en me confiant qu’il avait été atteint, il y avait presque dix ans, alors qu’il avait 24 ans, d’une forme agressive de la sclérose en plaques (SEP), cette dangereuse maladie auto-immune chronique qui affecte le système nerveux central, dont le cerveau, les nerfs optiques et la moelle épinière, et se manifeste par des symptômes très variables qui évoluent par poussées d’ampleurs différentes laissant, au fil du temps, des séquelles graves et permanents très invalidants. Le jeune médecin a ajouté qu’il serait condamné à passer sa vie sur une chaise roulante, s’il n’avait pas pris le risque de subir un traitement expérimental chimiothérapique et chirurgical critique pour enrayer l’évolution de la maladie et peut-être aussi éliminer, avec le temps, les dommages qu’elle lui avait causés lors de ses premiers ravages.

Foudroyée par ses confidences auxquelles je ne m’attendais point, une profonde compassion et une grande solidarité m’ont inondée, soudain, pour laver entièrement toute trace de colère et de rancœur au fond de moi face à l’humiliation dont je pensais avoir été l’objet il y avait quelques instants. La journaliste en moi a, cependant, pris le dessus pour avoir plus de renseignements et de précisions sur ce cas exceptionnel qui constitue un trésor pour la recherche sur l’effrayante maladie dont le nom glace le sang. Surtout que le jeune médecin, actuellement de 33 ans, paraît étrangement bien s’en sortir et qu’il y a un fort espoir qu’il récupère complètement sa santé.

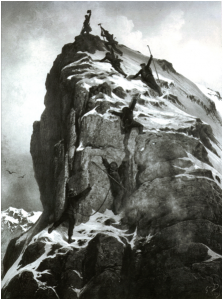

C’est à ce moment que le souvenir de mes entrevues avec les victimes de la SEP, que j’avais réalisées dans le cadre de mes couvertures médiatiques variées, a défilé douloureusement devant mes yeux. Leurs regards égarés et désespérés ont surgi, tout à coup, du passé dans ma mémoire. En les interviewant, elles savaient bien qu’elles étaient condamnées à vie à un bagne effroyable et impitoyable auquel elles ne pouvaient pas échapper. Aucune parmi elles n’était optimiste. Je me rappelle même d’une phrase qu’elles répétaient souvent, celle de «On ne sait pas dans quel état on va se réveiller!» Combien de rêves ont été brisés sur l’horrible rocher de cette incapacité dont le spectre évolue à un rythme imprévisible qui ressemble au courant d’électricité qui se coupe soudain de certains endroits pour les laisser sombrer dans l’obscurité et paralyser leurs activités! C’est l’horreur, même si chacune des maladies graves et chroniques a son lot des malheurs et son lourd fardeau.

J’étais, par conséquent, pleine d’espoir quand le géant pharmaceutique bâlois, Novartis, m’a confié, en 2012, en tant que traductrice agréée en marge de mon travail de journaliste, toute la documentation en anglais, pour la traduire en français, de leur médicament oral fétiche, Gilenya. Après avoir tant vu et lu sur cette maladie, j’étais impatiente, en traduisant soigneusement les documents, de découvrir ce que la science pourrait réserver aux condamnés de la SEP qui guettent la moindre étincelle susceptible de les guider vers une sortie du tunnel sombre dans lequel ils avancent, quels que soient les risques et les effets secondaires à encourir. Car la mort devient, dans certains cas, préférable à vivre la dégénérescence flagrante et irréversible que provoquent certaines formes agressives de la SEP aux fonctions motrices, sensorielles et cognitives du corps humain.

Spécialement conçu pour traiter la sclérose en plaques récurrente, Gilenya était, à l’époque où je réalisais la traduction, encore en phase expérimentale même s’il avait été homologué, par certains pays, dont la Suisse, l’Australie et les États-Unis, un traitement de fond pour les formes récurrentes de la sclérose en plaques chez quelques groupes de patients. D’un usage restreint au début, il est présentement prescrit de par le monde, notamment en Europe, pour certaines catégories d’adultes souffrant de la sclérose en plaques récurrente-rémittente hautement active.

Toutefois, après la fin de ma collaboration avec Novartis à ce niveau, à la fin de 2013, je ne disposais plus d’informations sur la SEP et ses traitements, jusqu’en mars 2016, date à laquelle j’ai rencontré le jeune médecin dont l’histoire relève de la science-fiction. Ma curiosité piquée au vif et mon intérêt de nouveau vivement suscité à ce sujet, je voulais savoir du jeune praticien plus sur la voie qu’il avait arpentée pour vaincre la forme agressive de la SEP qui l’avait frappé de plein fouet au seuil de sa jeunesse. De nature réservée qui favorise le retrait pour éviter d’être embarrassé, il m’a invitée à connaitre son histoire des sites spécialisés.

En consultant les site recommandés qui évoquent avec précision son cas, j’étais émerveillée par la découverte que le destin a mise sur mon chemin et j’ai lu et visionné d’un trait sur la Toile tout ce qui concerne son état que je mets à la disposition du lecteur pour servir d’exemple aux personnes qui sont dans sa condition sans mentionner son nom pour observer la discrétion.

Alors que le jeune étudiant en médecine de 24 ans était à sa troisième année d’études à l’université de renom, la maladie a fait son apparition. Le jeune médecin explique plus tard: «J’étais entièrement absorbé par mes études que je n’ai pas prêté attention à ses premières manifestations.» Il se réveillait d’abord, pendant quelques jours, en ayant la tempe engourdie, puis, il sentait son visage gelé. Ses symptômes étaient accompagnés d’une fatigue et de problèmes d’équilibre et de coordination des mouvements. «J’ai appris, sous peu, que j’étais atteint d’une forme très agressive de la SEP et que je serais probablement sur une chaise roulante dans une année. C’était un coup brutal,» indique-t-il.

Ne voyant pas d’autres alternatives aussi efficaces dans son cas, le jeune étudiant en médecine décide de subir une greffe expérimentale des cellules souches de sa propre moelle osseuse à l’Hôpital général d’Ottawa, traitement élaboré en collaboration avec les médecins de l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal (le Neuro) dont les risques sont extrêmement élevés. Un des patients a même succombé à une de ses étapes, rapporte-t-on, sans mentionner les complications qui en résultent. Il consiste à neutraliser le système immunitaire du malade par une chimiothérapie avant de le réanimer par la greffe des cellules souches provenant du même corps. Le futur médecin devient le patient numéro 19 sur un total de 24 et subit sa greffe avec succès, vers la fin des années 2000, presqu’un an après le diagnostic de sa maladie. Il se remet bien de son crucial et fatidique traitement malgré quelques séquelles qui peut-être seraient balayés définitivement avec le temps.

Huit ans après son opération, le jeune étudiant en médecine devient un médecin de famille brillant et profite bien de son expérience pour mieux comprendre et servir ses patients. Il commente, lui-même, son épreuve en avouant: «Elle a certainement transformé ma façon de voir mes patients. Je suis devenu plus avisée de comment m’adresser à eux et plus compréhensif quant à leurs conditions.»

C’est à ce stade de ma recherche sur son expérience avec la maladie, à la fois si douloureuse et fructueuse, que j’ai réalisé à quel point j’avais raison en jugeant, lors de notre première rencontre controversée, qu’il accorde à «ses» patients «un traitement de faveur» auquel les autres n’ont pas droit. Or, contrairement à ce que je pensais au début, cette exclusivité toute particulière n’est pas pour des raisons discriminatoires, mais à cause de ses capacités physiques encore restreintes qui ne lui permettent pas de déployer le même effort avec tout le monde. Alors, il économise, autant que possible, son énergie pour l’investir généreusement avec ceux qui sont, dorénavant, liés à lui d’un lien indéfectible qui relève non seulement du devoir et de l’engagement professionnel, mais également, et avant tout, du vrai partage humain et de la sincère compassion mutuelle.

Amal M. Ragheb

(Carmen Aprahamyan)

Journaliste internationale et écrivaine

amragheb2@gmail.com